简介

知识导读

更多 >

走进《文心雕龙》:解锁古代文学的密码

本文以别具一格的笔触,将细腻入微的情感与天马行空的奇幻想象融入对《文心雕龙》的深度解读。从条分缕析其深邃且完备的文学理论体系,到生动展现其对后世文学发展产生的深远影响,深度挖掘这部

《文心雕龙》:古代文学批评的巅峰之作

本文深入探讨了《文心雕龙》这部古代文学批评的经典之作,分析其结构、内容及其在文学史上的重要地位,展现了作者对文学艺术的深刻见解与精湛批评技巧。

《文心雕龙》如何成为古代文学批评的里程碑?

本文深入探讨了《文心雕龙》一书在古代文学批评史中的重要地位,分析其如何通过对文学创作与批评的全面总结,以及对审美价值的独到见解,成为后世文学理论与批评的基石。

文心雕龙的作者是谁_文心雕龙简介

《文心雕龙》是我国古代著名的文学理论专著,这本专著对后世文学美学产生了重大的影响。不过现代人对《文心雕龙》这本著作了解并不多,大部分人对这本著作的作者都不大了解,甚至不知道这本著作

文学理论著作《文心雕龙》(一)

”僧祐所使用的“原始要终”一词,在《文心雕龙》之中共使用四次。清代黄叔琳《文心雕龙辑注》出现以后,成为《文心雕龙》的通行本。”它们相

留言讨论

文心雕龙

《文心雕龙》是中国南朝文学理论家刘勰(xié)创作的一部理论系统、结构严密、论述细致的文学理论专著,成书于公元501~502年(南朝齐和帝中兴元、二年)间。它是中国文学理论批评史上第一部有严密体系的、“体大而虑周”(章学诚《文史通义·诗话篇》)的文学理论专著。全书共10卷,50篇(原分上、下部,各25篇),以孔子美学思想为基础,兼采道家,认为道是文学的本源,圣人是文人学习的楷模,“经书”是文章的典范。把作家创作个性的形成归结为“才”、“气”、“学”、“习”四个方面。

刘勰南朝

文心雕龙

《文心雕龙》是中国第一部系统的文艺理论巨著,也是一部理论批评著作,完书于南北朝时期,作者为刘勰。本书分上下两编,每编二十五篇,包括总论、文体论、创作论、批评论和总序等五部分。本书的文学思想是传统观念与时代思潮的集合。本书的创作目的,主要是反对南朝“浮诡”、“论监”的文风。同时,也有意于纠正文论“各照隅隙,鲜观衢路”的严重缺点。

刘勰南朝

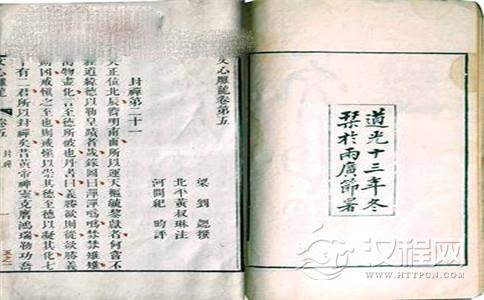

文心雕龙集校

原著:齐梁刘勰文心雕龙元至正本序《六经》:圣人载道之书,垂统万世,折衷百氏者也。与天地同其大,与日月同其明,亘宇宙相为无穷而莫能限量;后虽有作者,弗可尚已。自孔子没,由汉以降,老、佛之说兴,学者日趋于异端,圣人之道不行,而天地之大,日月之明,固自若也。当二家滥觞横[流]之际①,孰能排而斥之?苟以知道为源,以经为宗,以圣为征,而立言着书,其亦庶几可取乎。呜呼,此《文心雕龙》所由述也!夫佛之盛,莫盛于晋、宋、齐、梁之间,而通事舍人刘勰生于梁,独不入于彼而归于此,其志宁不可尚乎!故其为书也,言作文者之用心;所谓“雕龙”,非昔之邹辈所能知也。勰自序曰:“《文心》之作也,本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚。”自二卷以至十卷,其立论井井有条不紊,文虽蘼而说正,其旨不于圣人,要皆有所折衷,莫非《六经》之绪余尔。虽曰:一星土之微,不可与语天地之大;一萤烛之光,不可与语日月之明,视[彼]畔道而陷于异教者,顾不韪矣乎!嘉兴郡守刘侯贞,家多藏书,其书皆先御史节斋先生手录。侯欲广其传,思与学者共之,刊[梓]郡庠,令余叙其首。因念三十年前,尝获聆节斋先生教而拜床下;今侯为政是郡,不失其清白之传,文章政事为时所推。余尝职教于其地而目击者,故不敢辞。若夫学者欲观天地之大,睹日月之明,则《六经》在,此固[不]可并论。圣人不曰:“下有博(奕)[弈]者乎②?为之犹贤乎已。”㈠况是书乎?侯可谓能世其家学者,故乐为之序。至正十五年龙集乙末,秋八月,曲江钱惟善序㈡。校记:①“流”字残佚,据杨明照《增订文心雕龙校注》附录《序跋第七》补。下“彼”、“梓”、“不”同。②“弈”原作“奕”,杨明照注:按当作“奕”。今从,以改。注:㈠:杨明照注:见《论语阳货》。按原章为:子曰:“饱食终日,无所用心,难矣哉!不有博弈者乎,为之犹贤乎已。”何晏《集解》:“马曰:‘为其无所据乐善,生淫欲也。’”朱熹《集注》:“博,局戏也。弈,围棋也。已,止也。李氏曰:‘圣人非教人博弈也,所以甚言无所用心之不可尔。’”㈡:杨明照【附注】:《四库全书》本钱氏《江月松风集》,无此序(全集十二卷皆诗,无文);清光绪八年所刊者,此序亦漏收(附文一卷中,漏收此序)。文心雕龙-原道篇题解《淮南子原道训》,高诱注:“原,本也。本道根真,包裹天地,以历万物,故曰原道,用以题篇。”按“训”字乃后人妄加。唐韩愈亦有《原道》一文,见《韩昌黎全集》卷十一,注:“《淮南子》以《原道》首篇。许氏笺云:‘原,本也。’公所作《原道》、《原性》等篇,史氏谓其奥衍宏深,与孟轲、扬雄相表里,而佐佑六经,诚哉是言。”按此可与舍人之立意命篇相发明也。《易词上》:“故能弥纶天地之道,仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。原始反终,故知死生之说。……一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。仁者见之谓之仁,知者见之谓之知。百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。”王弼曰:一阴一阳者,或谓之阴,或谓之阳,不可定名也。夫为阴则不能为阳,为柔则不能为刚。唯不阴不阳,然后为阴阳之宗;不柔不刚,然后为刚柔之主。故无方无体,非阴非阳,始得谓之道,始得谓之神。(唐杨士勋《春秋谷梁传注疏》公三年引。)《论语学而》:“有子曰:君子务本,本立而道生。”《公冶长》:“子贡曰:夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。”《述而》:“子曰“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”《子罕》:“子曰:可与共学,未可与适道;可与适道,未可与立;可与立,未可与权。”《卫灵公》:“子曰:人能弘道,非道弘人。”《孟子滕文公章句上》:“孟子曰:夫道一而已矣。”《尽心章句上》:“公孙丑曰:道则高矣,美矣,宜若登天然,似不可及也。”《尽心章句下》:“孟子曰:仁也者,人也。合而言之,道也。”《韩非子解老篇》曰:“道者,万物之所然也,万理之所稽也。理者,成物之文也。道者,万物之所成也。故曰:‘道,理之者也。’物有理不可以相薄。物有理不可以相薄,故理之为物之制。万物各异理。万物各异理而道尽稽万物之理,故不得不化。不得不化,故无常操。无常操,是以死生气焉,万事兴废焉。天得之以高,地得之以藏,维斗得之以成其威,日月得之以恒其光,无常得之以常其位,列星得之以端其行,四时得之以御其变气,轩辕得之以擅四方,赤松得之以与天统,圣人得之以成文章。”纪昀评:“自汉以来,论文者罕能及此。彦和以此发端,所见在六朝文

刘勰南朝梁

文心雕龙

卷一原道第一文之为德也大矣,与天地并生者何哉?夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所锺,是谓三才。为五行之秀,实天地之心,心生而言立,言立而文明,自然之道也。傍及万品,动植皆文∶龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿;云霞雕色,有逾画工之妙;草木贲华,无待锦匠之奇。夫岂外饰,盖自然耳。至于林籁结响,调如竽瑟;泉石激韵,和若球锽:故形立则章成矣,声发则文生矣。夫以无识之物,郁然有采,有心之器,其无文欤?人文之元,肇自太极,幽赞神明,《易》象惟先。庖牺画其始,仲尼翼其终。而《乾》、《坤》两位,独制《文言》。言之文也,天地之心哉!若乃《河图》孕八卦,《洛书》韫乎九畴,玉版金镂之实,丹文绿牒之华,谁其尸之?亦神理而已。自鸟迹代绳,文字始炳,炎皞遗事,纪在《三坟》,而年世渺邈,声采靡追。唐虞文章,则焕乎始盛。元首载歌,既发吟咏之志;益稷陈谟,亦垂敷奏之风。夏后氏兴,业峻鸿绩,九序惟歌,勋德弥缛。逮及商周,文胜其质,《雅》、《颂》所被,英华曰新。文王患忧,繇辞炳曜,符采复隐,精义坚深。重以公旦多材,振其徽烈,剬诗缉颂,斧藻群言。至若夫子继圣,独秀前哲,熔钧六经,必金声而玉振;雕琢性情,组织辞令,木铎启而千里应,席珍流而万世响,写天地之辉光,晓生民之耳目矣。爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训,莫不原道心以敷章,研神理而设教,取象乎《河》、《洛》,问数乎蓍龟,观天文以极变,察人文以成化;然后能经纬区宇,弥纶彝宪,发挥事业,彪炳辞义。故知道沿圣以垂文,圣因文以明道,旁通而无滞,日用而不匮。《易》曰∶"鼓天下之动者存乎辞。"辞之所以能鼓天下者,乃道之文也。赞曰∶道心惟微,神理设教。光采元圣,炳耀仁孝。龙图献体,龟书呈貌。天文斯观,民胥以效。卷二征圣第二夫作者曰圣,述者曰明。陶铸性情,功在上哲。夫子文章,可得而闻,则圣人之情,见乎文辞矣。先王圣化,布在方册,夫子风采,溢于格言。是以远称唐世,则焕乎为盛;近褒周代,则郁哉可从:此政化贵文之征也。郑伯入陈,以文辞为功;宋置折俎,以多文举礼:此事迹贵文之征也。褒美子产,则云"言以足志,文以足言";泛论君子,则云"情欲信,辞欲巧":此修身贵文之征也。然则志足而言文,情信而辞巧,乃含章之玉牒,秉文之金科矣。夫鉴周日月,妙极机神;文成规矩,思合符契。或简言以达旨,或博文以该情,或明理以立体,或隐义以藏用。故《春秋》一字以褒贬,《丧服》举轻以包重,此简言以达旨也。《邠诗》联章以积句,《儒行》缛说以繁辞,此博文以该情也。书契决断以象夬,文章昭晰以象离,此明理以立体也。四象精义以曲隐,五例微辞以婉晦,此隐义以藏用也。故知繁略殊形,隐显异术,抑引随时,变通适会,征之周孔,则文有师矣。是以论文必征于圣,窥圣必宗于经。《易》称"辨物正言,断辞则备",《书》云"辞尚体要,弗惟好异"。故知正言所以立辩,体要所以成辞,辞成无好异之尤,辩立有断辞之义。虽精义曲隐,无伤其正言;微辞婉晦,不害其体要。体要与微辞偕通,正言共精义并用;圣人之文章,亦可见也。颜阖以为∶"仲尼饰羽而画,徒事华辞。"虽欲訾圣,弗可得已。然则圣文之雅丽,固衔华而佩实者也。天道难闻,犹或钻仰;文章可见,胡宁勿思?若征圣立言,则文其庶矣。赞曰∶妙极生知,睿哲惟宰。精理为文,秀气成采。鉴悬日月,辞富山海。百龄影徂,千载心在。卷三宗经第三三极彝训,其书曰经。经也者,恒久之至道,不刊之鸿教也。故象天地,效鬼神,参物序,制人纪,洞性灵之奥区,极文章之骨髓者也。皇世《三坟》,帝代《五典》,重以《八索》,申以《九丘》。岁历绵暧,条流纷糅,自夫子删述,而大宝咸耀。于是《易》张《十翼》,《书》标七观,《诗》列四始,《礼》正五经,《春秋》五例。义既埏乎性情,辞亦匠于文理,故能开学养正,昭明有融。然而道心惟微,圣谟卓绝,墙宇重峻,而吐纳自深。譬万钧之洪钟,无铮铮之细响矣。夫《易》惟谈天,入神致用。故《系》称旨远辞文

刘勰南朝

文心雕龙

《文心雕龙》共50篇,包括总论、文体论、创作论、批评论4个主要部分。总论5篇,论“文之枢纽”,是全书理论的基础;文体论20篇,每篇分论一种或两三种文体,对主要文体都作到“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”;创作论19篇,分论创作过程、作家个性风格、文质关系、写作技巧、文辞声律等问题;批评论5篇,从不同角度对过去时代的文风、作家的成就提出批评,并对批评方法作了专门探讨;最后一篇《序志》说明自己的创作目的和全书的部署意图。这部著作虽然分为四个方面,但其理论观点首尾一贯,各部分之间又互相照应。正如作者在《附会篇》中所说:“众理虽繁,而无倒置之乖;群言虽多,而无棼丝之乱。”其体大精思,在古代文学批评著作中是空前绝后的。

刘勰南朝